販売場を使用する正当な権限はありますか?

販売場を使用する正当な権限はありますか?

Contents

1.販売場を利用する正当な権限とは?

ポイント:販売場を実際に利用する権限ありますか?

酒類販売業免許の経営基礎要件の一つとして、「酒類を継続的に販売できる販売施設を備えていること」が求められています。

この要件に基づき、税務署では申請された販売場の建物を実際に使用できるかどうかを確認します。

そのため、申請時には、販売場として申請する場所について、申請者が正当な使用権限を持っていることを証明する書類の提出を求められます。

次項からパターン別で、注意すべきことについて解説していきます。

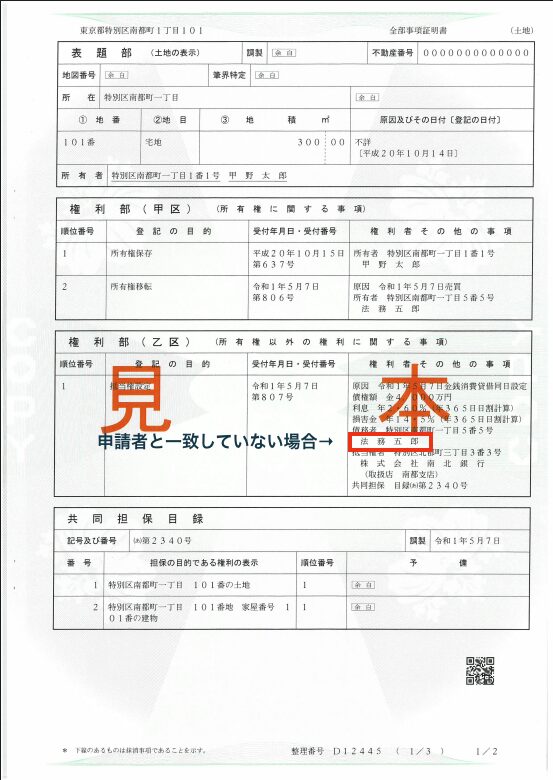

2.不動産の全部事項証明書を取得したら、申請者の名前と一致していない場合は注意!

全部事項証明書とは、登記簿に記録されているすべての事項を証明する書類のことです。

酒類販売業免許では必ず提出しないといけない書類の一つとなっています。

不動産の全部事項証明書、いわゆる登記簿謄本には、

- 建物の場合

- 建物の種類、構造、建築年月、所有者、所在地、延床面積、専有面積など

- 土地の場合

- 土地の地目、所有者、面積、抵当権設定者など

が記載されています。

税務署で確認する項目の一つとして、所有者が誰なのか確認されます。

要するに、販売場として申請しようとしている住所の土地と建物に関して使用権限があるかをみられるわけです。

この所有者と申請者の名前が一致しているのであれば、自身の所有物ということになりますので、当然使用権限があるということになります。そのため、特に追加書類が必要ということはありません。

ポイント:一致していない場合、必要な手続きや書類の提出が必要

ただ、一致していない場合には、別途、必要な手続きや書類を提出する必要があります。

パターン別に必要な手続きや必要な書類を確認していきましょう!

パターン例1:その土地や建物が申請者のものであるが、所有権移転登記がまだ済んでいない場合

ポイント:所有権移転登記が必要

- 例1)所有者が亡くなり、相続したが、相続登記がまだ終わっていない など

土地と建物が申請者自身のものであるが、まだ登記が済んでいない場合には、まず登記を済ませないといけません。

登記をするためには登記申請書の他に、様々な書類の提出を法務局にする必要があります。

売買や贈与、相続によって必要書類は変わりますが、一例として相続の場合を掲載しておきます。

相続登記に必要な書類例

- 登記申請書

- 登記原因証明情報(被相続人の死亡の事実を証明する戸籍等)

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の住民票(住所を証明するため)

- 遺産分割協議書(協議による場合)+相続人全員の印鑑証明書

- 固定資産評価証明書

また、相続登記の場合、必要な手続きとして、その販売場のある土地と建物に関して、相続人全員が、所有権を申請者に移転することを合意したという内容の遺産分割協議書を作成し、実印で押印してもらう必要があります。

これらの手続きにはかなりの時間を要します。

また、相続人全員の合意が必要となるため、万が一そこで揉めてしまった場合はさらに時間を要するだけでなく、酒類販売業免許の取得すら危ぶまれてしまう可能性もあります。

登記などの相続手続きに関しては、司法書士が代理人として対応することが可能です。

費用はかかりますが、手続きが非常にスムーズに進むほか、第三者を入れることで相続人との打ち合わせがスムーズに行く可能性もありますので、依頼するか検討されると良いでしょう。

パターン例2:申請者がその土地や建物を賃借している場合

ポイント:賃貸借契約書や使用承諾書を取得する

- 例1)酒類販売業免許を取得するにあたって、テナントを借りた

- 例2)親族から土地と建物を借りて、自宅として利用しており、自宅兼販売場として、酒類販売業免許を取得する

ポイント:賃貸の場合には賃貸借契約書が必要

そのため、申請時には、販売場として申請する場所について、申請者が正当な使用権限を持っていることを証明する書類として、賃貸借契約書の写しを提出する必要があります。

親族間で口約束で借りていて、賃貸借契約書がない場合には、改めて作成が必要な場合があります。

ポイント:親族などの場合は使用承諾書でもOK

両親や親戚などの親族の家を借りる場合や使用貸借でお金を払わずに借りる場合には、賃貸借契約書をわざわざ作成しなくてもOKです。

そのような場合には、酒類販売業を行う事を承諾する旨を記載した使用承諾書を添付するようにしましょう。

ポイント:場合によっては使用承諾書も賃貸借契約書も両方必要

一般的に、賃貸借契約書には「使用目的」や「使用用途」といった項目が設けられており、物件の利用内容が制限されているケースが少なくありません。

たとえば、賃貸マンションやアパートでは「居住専用」と明記されていることがほとんどです。一方、貸店舗や貸事務所では、「○○業に限る」など、特定の業種に限定されている場合もあります。

このように、契約書上で用途が制限されている物件を酒類の販売場として使用する場合には、貸主がその用途を認めていることを明らかにするために、「使用承諾書」などの書面をあわせて提出しなければならないことがあります。

2.まとめ

以上、販売場を使用する正当な権限はありますか?について解説いたしました。

専門的な知識がないと

何度も書類を書き直したり

申請先に足を運ぶなど

ただただ時間が取られてしまいます!

お問い合わせは下記から

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい