酒類販売業免許取得の流れ

酒類販売業免許取得の流れ

Contents

1.販売するお酒の種類や販売する相手を決めよう

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

ポイント:販売したいお酒によって販売方法が変わる

何のお酒を販売したいのかのかをまずは考えましょう。

酒類販売業免許は、お酒の種類ごとに区分されており、販売できる酒類の種類を細かく指定する必要があります。

お酒の種類によっては「小売りしかできない」とか、「卸売りしかできない」ということがあります。

下記からどのような酒類販売業免許があるのかを確認しましょう。

酒類販売業免許の種類については下記から

2.許可要件を確認しよう

酒販免許は国税庁(税務署)が管轄しており、取得するためには酒税法に基づく4つの条件(法律用語では「要件」といいます)を満たす必要があります。

酒類販売業の免許取得要件

- 人的要件

- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。

- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。

- 場所的要件

- 酒類販売を予定している場所が適切であること。

- 経営基礎要件

- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。

- 需要調整要件

- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。

- 販売価格や品質を適正に維持できること。

これらの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であると認められて初めて、免許の取得と酒類販売が可能となります。

酒類販売業免許の許可要件の詳細に関しては過去の記事で解説しています。

下記からご覧ください。

許可要件の詳細は下記から

3.申請書類の作成や添付書類を収集しよう

取得したい免許が決まったら、要件を満たすため、必要な書類などを用意することになります。

ポイント:「小売業」「卸売業」同時に申請する場合に

一つの申請書にまとめて記載が可能

酒類販売業免許は申請書類に関しては、どの免許、どの種別で申請するにしても同じ様式を使います。

そのため、「小売業」「卸売業」同時に申請する場合には申請書類は重複するので、1枚の申請書にまとめて記載することが可能です。

ポイント:免許の種類によって必要な添付書類も変わる

小売業、卸売業、販売するお酒の種類によって添付書類は変わります。

もちろん、共通する書類もあります。詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

4.申請先に提出する

申請先は国税庁となります。

すべての税務署で酒類免許の受付をしているわけではなく、「酒類販売管理担当のある税務署」に申請する必要があります。申請者の営業所所在地によって、管轄の税務署が決まります。

相談窓口と申請の窓口は異なりますので注意しましょう。

まずは相談窓口で、書類に不備がないか、間違いがないかなど確認するのが良いでしょう。

ポイント:審査期間は2ヶ月以内

申請書を提出後、税務署による申請内容の審査が行われます。「酒類販売業免許申請」では、申請書が税務署に到着した翌日から審査が開始され、原則として2カ月以内の標準処理期間が設定されています。

申請先の詳細は過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

5.審査が完了すれば、書類が送られてくる

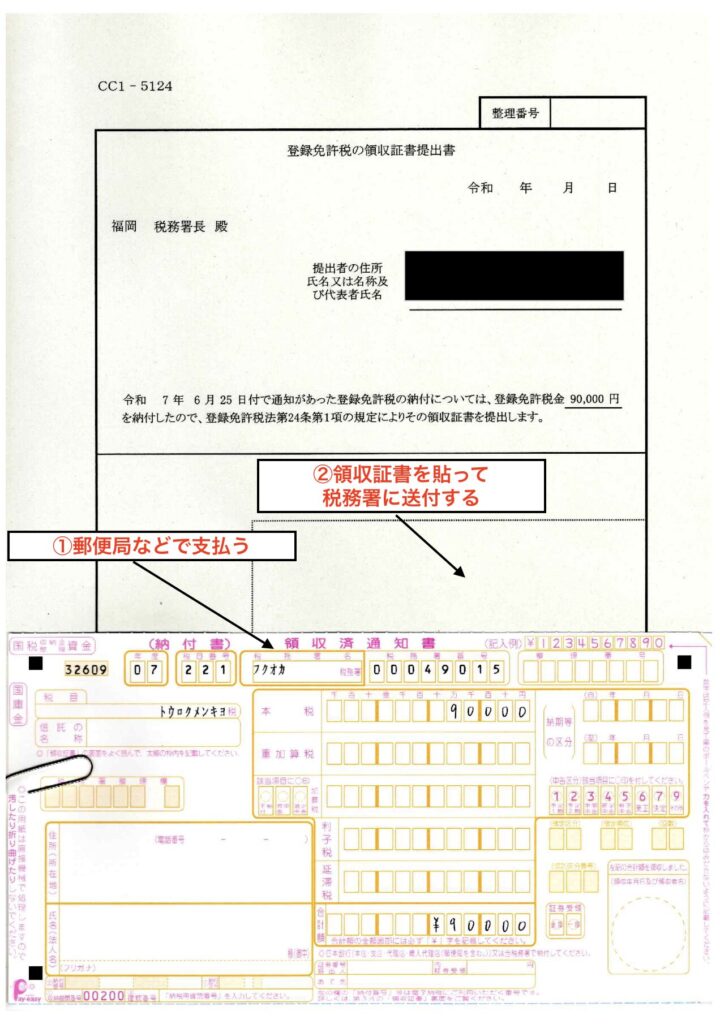

①登録免許税を支払おう

ポイント:許可が降りれば、支払うことになる

登録免許税は、原則として審査が終わり、許可や登録が認められた後に発生する費用であり、審査の結果が不許可であれば発生しません。

新規取得する際にかかる登録免許税は下記のとおりです。

新規取得

- 小売のみ

- 30,000円

- 卸売のみ

- 90,000円

- 小売+卸売

- 合計90,000円(最大額)

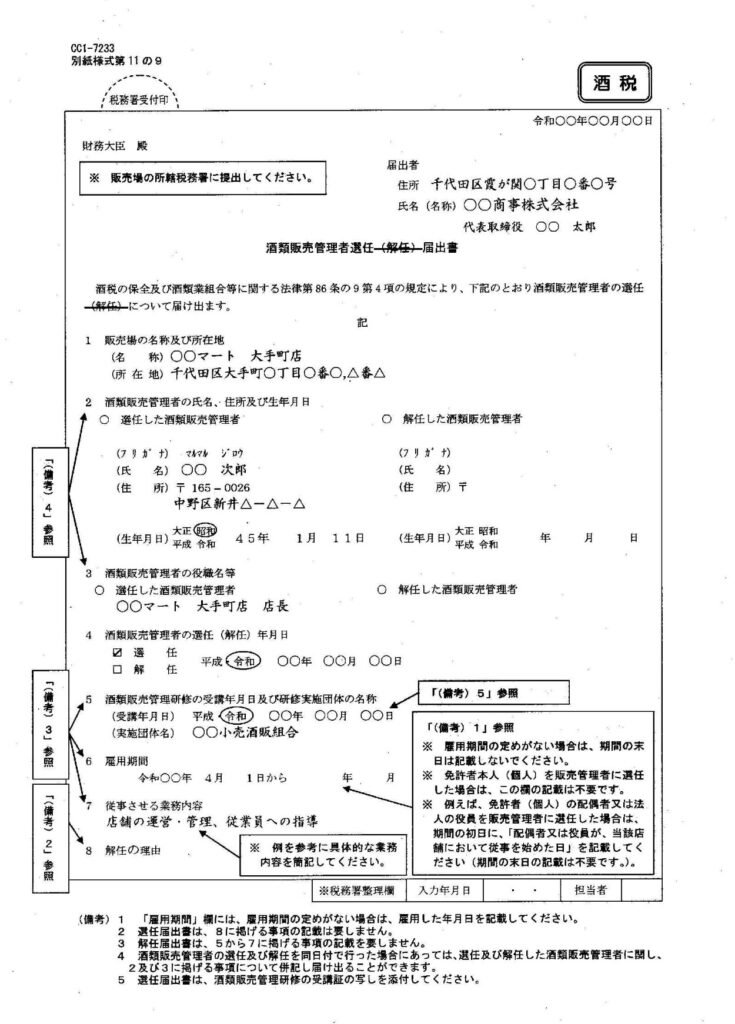

②小売業の場合は酒類販売管理者選任届出書を提出する

ポイント:小売業の場合、酒類販売管理者を選任しなければならない

酒類小売業者は必ず、酒類販売管理者を選任しなければなりません。

具体的には下記の酒類販売管理者選任届出書を提出する必要があります。

先述の登録免許税の領収証書と同封して、選任届を提出しても問題ありません。

酒類販売管理者について詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので下記からご確認ください。

6.まとめ

以上、酒類販売業免許取得の流れを解説いたしました。

専門的な知識がないと

何度も書類を書き直したり

申請先に足を運ぶなど

ただただ時間が取られてしまいます!

お問い合わせは下記から

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい